ZAAPS presents Kiss Become Romantic designed by Kazumi Ryohei

セーゴー・クロイワは今日で49歳になる。漫然と人生を歩み、順調に加齢した肥満体である。妻子はおらず、1Rのアパートに一人暮らし。職を転々として生きてきた。趣味といえば他愛の無いブログの更新くらい。今の自分の有り様を愚かに思っている。そんなことはわかっている。彼にも輝ける日々はあったから。身を焦がす恋もしたのだから。思い出は彼を縛っている。

セーゴー・クロイワが20歳の頃、彼はお笑い芸人だった。ショックデスという名の駆け出しのコンビで、相方のショウと風呂なしのアパートをシェアし、貧乏を気にすることもなく精力的に活動していた。ショックデスのお笑いはスタンダップコメディを下地にしており、背広姿のショウと道化師のセーゴーが風刺の効いた漫才を繰り広げるものであった。若造の社会批判を許容できない客からのヤジや、ものを投げられたこともあった。漫才中であっても暴言に怒り狂ったセーゴーが、客と揉め出すことは度々あり、直情型で扱いづらい、良く言えば血気盛んな若者だった。

下積み生活8年目に作ったコント「破壊藝術請負芸人」はそんな彼らがたどり着いた到達点であり、決定的な内容であった。筆とパレットを手にした芸術家風のショウが、浮世離れした理想論を語り、小道具として置かれた彫刻作品に世相のメタファーが含まれていると力説するも、道化師のセーゴーがツッコミと称して手に持ったチェーンソーで彫刻作品をばらばらに破壊するという荒唐無稽な内容だったが、これが、当人たちも驚く人気となった。「破壊藝術請負芸人」はその後、いくつものパターンをつくり演じられ、数多の美術品が笑いと共にバラバラになった。年の瀬のライヴに参加したショックデスは、それまでのセーゴーがチェーンソーで破壊するくだりを、ショウがノリツッコミ的にチェーンソーを奪っての破壊という、新たな展開を披露する予定だった。当日、持ち込んだ木彫作品はそれまでのコントにおける最大サイズで、否が応にも気合が入った。軽快なテンポで二人の喋舌りは冴え渡る。そして、締めのツッコミをいれようとするセーゴーの手からチェーンソーを奪ったショウが猛然と木彫に切り掛かるも、勢い余って盛大にキックバックを引き起こした。跳ね返ったチェーンソーはバランスを崩したショウの首を唸りをあげて引裂き、飛び散る鮮血と切り裂かれた肉片が客席に夥しく降り注いだ。苦悶の叫びをあげるショウに、容赦なく食い込んでいくチェーンソーがスロー再生されるところでセーゴーの記憶は抜け落ちている。その日、公私をともにするパートナーを目の前で失い、ショックデスは終焉した。舞台上には鮮血に染まるショウと失神したセーゴー、そして残された木彫だけが立ち尽くしていた。

その年は例年よりも早く雪が降り始め、厳しい寒さに身が縮んだ。あれからもう10年。芸人を辞めたセーゴーは定職につかず、日雇いの現場作業員や警備員として暮らしている。未明から降り始めた雪で交通網は麻痺していたので、仕方なく、徒歩で職場に向かうことにした。雪は街や人を覆い隠してくれる気がして、少し気分が良かった。大通りで信号待ちをしていると、突然、声をかけられた。振り返ってみるとそこには世話になっていた事務所の社長の姿があった。10年ぶりの再会で、社長は一回り小さく見えた。君は太ったねと穏やかに切り出した社長と、セーゴーは目を合わすことができずにいた。ショックデス事件は当時、マスコミの格好の獲物となり、セーゴーが台本を書いていたこと、助けもせずに失神してしまったことを糾弾した。危険な道具を使用していたことで劇場や事務所の社長も責任を問われる事となった。酷いものになるとショウの殺害を計画していたと偽りの記事を書かれたこともあった。後ろ指をさされる日々と、自責の念に苛まれて疲弊していったセーゴーは、人付合いを避け、ショウとの記憶が忘却の彼方へ消えてくれることだけを望んだのだった。社長の顔をみると忘却の10年が昨日のことのように蘇った。困惑するセーゴーに社長は、マネージャーをやってみないかと突拍子もない提案をしたのだった。君を見た瞬間に彼女たちの顔が浮かんだよ。そう言うと、ライヴチケットを強引に手渡し、ぜひ一度、見に行ってみてくれ。そして決断してほしいと告げた。

ライヴハウスにまた自分がくることになるとは思わなかった。なぜ来てしまったのか、お笑いライヴではなくバンドマンのライヴだったことで気が緩んだのかもしれない。もちろん、社長に対する負い目もあった。だが、入ったことをすぐに後悔した。舞台上を見た途端、ショウの顔と、唸りを上げるチェーンソーの音がフラッシュバックして、胃液がこみ上げてきた。前方では歓声が上がり、演奏が始まるようだったが、吐き気と耳鳴りで視界がぐらつくセーゴーはそれどころではなく、壁際まで下がって逃げ帰りたい気持ちと、情けなさで一杯になった。その刹那、脂汗の滲む顔にメロディが突き刺さり、粟立つ体をさらに大きく震わせた。奔放なドラムさばきがこっちを見ろと訴えかけてくる。胃液を飲み込み、精一杯、舞台に目を向けると、二人の若い女がそれぞれ荒々しくドラムを叩いていた。抑揚の無い冷たいヴォーカルが確かな輪郭を持って呟くように歌う。その姿にかつてのショックデスが重なって見えた。そんなはずはない、そう自分に言い聞かせてみても、青春の情景は消えてくれなかった。耳鳴りはドラムの音にかき消され、吐き気も忘れて、演奏が終わるまで彼女たちから目が離せなかった。凍てついた心臓に新鮮な血液が送り込まれていくのを感じずにはいられなかった。

ZAAPSはエオとオアの女性二人組ツインドラムという異色のスタイルだった。1年前にファーストアルバム「Final Fight」を発売したものの、当時のマネージャーは二人の容姿に目をつけ、ビジュアル重視のアイドル路線を狙い、バラエティ番組への出演や、グラビア撮影などを強制。ZAAPSの音楽性には理解がなく、バンドの方針を巡って対立した結果、マネージャーは解雇されるも、ZAAPSは生意気で我の強い、腫れ物扱いとなっていた。エオとオアは互いに18歳でエオは陰があり人見知りのする女の子だったが、ずば抜けた作曲センスを持っていた。対するオアは矢面に立つことが多く、ハッキリとした物言いと狂うことの無い抜群のリズム感でエオをサポートした。二人は双子のような強い絆で結ばれ、互いを補完するような関係にあった。

そんな二人の元にマネージメント経験の無い、40歳目前の虚ろな目をしたセーゴーがやってきたので、拒絶反応は大きかった。はじめのうちは失敗続きで、反省しきりの毎日。無能な自分を呪い出すと、ショウの顔が浮かび、彼を悪霊のように扱ってしまっている自分に気づくと、嫌悪感は更に増した。このままではダメだと、無為な10年をまた繰り返してはいけないと、自分の過去を洗いざらい打ち明け、初めて二人のライヴを見た時の、目の前が拓けた感覚について、情けなくもさめざめと語った。話を聞き終えた二人は何も言わなかった。

その日を境に、ZAAPSは一切のメディア露出をやめた。雑誌インタビューやラジオへの出演、ファーストアルバムからのシングルカットを撮影するはずだったPVもブラウン管に流れる砂嵐を撮影した映像のみですませるなど、徹底してメディアに顔を出さなくなった。セーゴーはとにかく、二人が音楽に集中できる環境づくりに奔走した。それまでの倍の数のライヴをこなし、様々なジャンルのライヴに参加、ライブツアーの前座として帯同するなど、広い視野で、音楽的見識を磨いていった。セーゴーはZAAPSのためなら多少強引な手を使うことも厭わず、彼女たちが最高のパフォーマンスを出すことを第一義として行動した。こうした地道な活動を通して、3人の関係は強固なものへと変化。セーゴーはZAAPSにとってメンターと行っても過言ではない存在へとなりつつあった。そして、もう、ショウの顔が脳裏によぎることはなかった。

セーゴー・クロイワがマネージメントを初めて2年。セカンドアルバム制作の話が持ち上がる。前作「Final Fight」は容姿や演奏スタイルだけを見て、音楽性に見向きもしなかった連中に一発食らわすつもりで作った、反骨心を原動力とした抵抗の一枚で、マリオネットのように言いなりになるしかなかった二人の心の叫びだった。セーゴーによってその糸は断ち切られ、自分たちの可能性を余さずぶつけることができる環境を得たことで、これまでの破れかぶれともいえるスタイルから音楽的、精神的に大きな飛躍を果たしていた。

そこで、新たな高みを目指し、霊験あらたかな聖地や、念渦巻く樹海などで野外レコーディングを敢行し、自然との対話による可能性の模索を始める。空間を満たす音、草木の揺れや吹き抜ける風に合わせてドラムを叩き、降り注ぐ雨や、自然の中を生きる動植物は二人を支えるサポートメンバーとなった。長時間に渡る野外レコーディングによって、滾らせた神経と疲弊する肉体は二人のリズムを狂わせた。当初はなんとかリズムを合わせようと必死になっていたが、数をこなすうちに、疲弊する身体によって狂いだすリズムにこそ、光明を見出した二人は、意図的に肉体に負荷をかけるようになった。一心同体だった彼女たちのリズムを狂わせ、自然の持つ大いなる揺らぎを表現することを目標としてレコーディング作業は進んでいった。二人のドラムは全霊を持って自然を受け止め、不条理に近いサウンドが恐るべき鋭さを持って完成しつつあった。

100を越える野外レコーディングをもって3枚組のセカンドアルバム「Kiss Become Romantic」は完成した。最も完成度の高い3曲がCD一枚につき1曲収録される形となった。3曲ともプレイ時間は70分を越え、CDに収められるギリギリのラインだったためだ。そして、このセカンドアルバムは発売と共に論争を巻き起こす。急激な音楽性の転換とメディア露出の低下によってアイドル路線からの古参ファンからは酷評され、自然派などと揶揄された。しかし、先鋭的なパンクファンからは世界的ポストパンクリバイバルにあって、ZAAPSの音楽がパンクの祖にまで遡ったサウンドを提供していると、絶賛をもって迎えられた。そして、この急激な転換の背景にセーゴーが関わっていたことが明るみに出ると、それまで影で支えてきた彼にスポットが当たってしまう。セーゴーの過去は大々的に暴露され、人殺しマネージャーがカルト的洗脳を行っているなどと、幾つもの流言がワイドショーを駆け巡った。このままではZAAPSの可能性を摘んでしまうと考えたセーゴーは自らマネージャーを退き、ZAAPSの前から消える道を選んだ。自分がいることで大切な人たちが不利益を被るという事実は受け入れ難く、それは煉獄の中にいるようだった。自分の決断はきっと間違っているだろう。そんなことはわかっていた。

いつか、エオが言っていた。セーゴーは歩くのが早くて、歩幅が合わないのだと。人はね、顔や、性格よりも歩く速度が合わないと一緒にいられないの。だから私たちといるときはゆっくり歩いてね。と。

セーゴー・クロイワは今日で49歳になる。漫然と人生を歩み、順調に加齢した肥満体である。妻子はおらず、1Rのアパートに一人暮らし。唯一の趣味と言っていいブログの更新を先ほど済ませたところだ。昔取った杵柄とでも言うか、レコード集めや、アンダーグラウンドミュージックシーンを追いかけていて、新人の発掘や忘れられたバンドの紹介をブログで行っていた。先ほどModern Sadnessというバンドの記事を投稿したところだ。深いため息をついて、射し込む西日で赤く染まる部屋を眺める。暗くなる前に買い物に行かねばと思った。カタンと玄関で物音がなる。郵便かチラシでも投函していったのだろう。そういえばここ数日、ポストを放置していたことに気がついた。チラシの束、ガス料金の請求書に混じって、見知らぬ宛名の手紙が入っていた。名字が変わっているから気がつかなかったが、読めば、それはエオからの手紙だった。驚くセーゴーは便箋を捲る。私たちの前から姿を消したことを今でも恨んでいるとの書き出しから、セーゴーがいなくなったあとのZAAPSの顛末が書かれていた。セーゴーが別れも告げず、二人の前からいなくなったことは日が経つごとに大きな障害となり、ライヴに身が入らなくなったこと。新しい女性マネージャーとうまくいかなかったこと。そして、決定的だったのはKiss Become Romanticの野外レコーディングだったこと。あのアルバムは今でも私たちの傑作だと思っている。でもあの経験は、二人で一人だった私たちが、互いを必要としなくても立ち上がれることを気づかせてしまったのだと。特別だと思っていた私たちが、それぞれに男の人を好きになって、結婚して、普通の家庭を持ったこと。エオには6歳になる娘がいること。そして、二人が去年、ZAAPSを再結成し、ゆっくりと新作を作っていること。エオが所属するママさんバレーの練習に合わせて録音したことも面白おかしく書いてあった。最後に、やっぱりあの時のことは恨んでる。でも、今ならあなたの気持ちも理解できる。そう、結ばれていた。

西日も落ち、部屋はもう、プルシャンブルーに沈んでいる。煌煌とひかるパソコンのディスプレイに同封されていた写真を近づける。ZAAPSの二人とセーゴーが写っている。キスをするZAAPSの二人とそれを見て笑うセーゴー。フラッシュで白とびし、ピンボケ気味の写真は、オアが大事にしていたポラロイドカメラでレコーディング後に撮った一枚だった。3人ともまだ若く、根拠の無い自信が溢れて見える。写真の余白にはこう綴られていた。毎日を消費して、多くのことを忘れてしまったとしても。

セーゴー・クロイワは今日で49歳になる。漫然と人生を歩み、順調に加齢した肥満体である。妻子はおらず、1Rのアパートに一人暮らし。職を転々として生きている。

text by Takaaki Akashi

*このストーリーはフィクションです。

Kazumi Ryohei 数見 亮平

1984年東京生まれ。アーティスト。

絵画や版画など様々なメディアによる作品や、zine、オリジナルグッズなども制作。

架空のミュージアムショップことENTERTAINMENTを主催。

Akashi Takaaki 赤石 隆明

1985年静岡生まれ。アーティスト。

写真を媒材に立体や展示空間へと展開させ、作品を次々とアップデートしていくなど

写真というメディアに対して挑戦的に取り組む。

TOKYO FRONTLINE PHOTO AWARD (2012) グランプリや「あいちトリエナーレ2016」などに参加。

STANDARD AUTHENTIC SHIRT

COTTON 100%

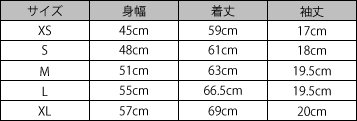

ご注意

*染めを含む加工を施しているため、実寸サイズには2〜3cmの誤差が生じる可能性があります。ご了承下さい。